Системный анализ в основе управления организацией. Системный анализ в менеджменте

Управление не является самоцелью, это, скорее, средство достижения цели, позволяющее сделать систему гибкой и повысить эффективность ее работы. Организация управления в подсистемах должна соответствовать целям общей системы и быть не сложнее, чем это необходимо для достижения поставленных целей. Управление должно стремиться, скорее, предупреждать нарушения в работе системы, чем исправлять их последствия.

Управление можно определить как функцию системы, которая обеспечивает направление деятельности в соответствии с планом, удерживает в допустимых пределах отклонения системы от заданных целей.

Управление осуществляется при помощи информационной сети, которая является средством управления, Эта информация должна быть выражена на том же языке, на котором составлен план.

Можно управлять любой ситуацией (в информационном плане), если:

имеется возможность измерять результаты выполнения и сравнивать их с заданными;

требуемая коррекция может быть осуществлена;

как изменения, так и регулирование производятся настолько быстро, что корректирующее воздействие по ступает раньше, чем ситуация снова изменится и не будет уже соответствовать этому воздействию.

Управление производством оказывает упорядочивающее, целенаправленное воздействие на процесс общественного труда в соответствии с объективными законами развития производства.

Границы управления, его содержание, цели и принципы зависят от господствующих экономических отношений.

В любой сфере деятельности человек принимает решения. Для грамотного принятия решения необходимо определить область проблемы, выявить факторы, влияющие на ее решение, подобрать приемы и методы. которые позволят сформулировать или поставить задачу таким образом, чтобы решение было выполнено.

Таким образом, для принятия решения необходимо тесно связать цель со средствами ее достижения.

Игнорирование общесистемного подхода может быть преднамеренным из-за того, что руководители подчас склонны преувеличивать значение своих собственных действий для достижения результатов общего дела. Более вероятно, однако, что такое игнорирование возникает не преднамеренно, а в результате неспособности человека, принимающего решение по отдельным вопросам, представить себе последствия принятых им решений в других направлениях деятельности предприятия. Главное в системном подходе к управлению заключается в получении более целостной картины сети подсистем и взаимосвязанных частей, которые образуют единое целое.

Понятие управление не формализовано настолько, чтобы можно было дать его точное и при этом достаточно широкое определение. Более того, всякое определение управления оперирует понятиями, которые также строго не определены (система, среда, цель, программа и др.).

Термины "управление" и "руководство" в экономических и социальных системах практически являются синонимами. Тем не менее, руководство можно рассматривать как одну из функций управления.

Руководство представляет собой основную силу в организациях, которая координирует деятельность подсистем и определяет их взаимосвязь с окружающим миром. Причиной, способствовавшей возникновению руководства, явилось увеличение масштабов и сложности деятельности в результате научно-технического прогресса. Руководство представляет собой одну из главных управленческих функций, обеспечивающих максимальную продуктивность ресурсов и ответственных за организацию экономического процесса.

По сути, руководство представляет собой процесс, посредством которого разрозненные ресурсы объединяются в единую систему для достижения поставленной цели. Управляя трудовыми и материальными ресурсами для достижения целей системы, руководитель обеспечивает производство продукции. Он координирует и объединяет деятельность других сотрудников. Для выполнения этой задачи руководитель должен сознавать опасность изолированных решений. Он обязан признавать важность взаимосвязей между различными задачами управления и понимать необходимость синтеза.

Общая теория управления акцентирует внимание на фундаментальных аспектах руководства, имеющих особое значение в том случае, когда организация должна как можно полнее соответствовать своим главным целям и задачам. Процессы руководства должны присутствовать в организации любого типа - правительственной предпринимательской, учебной, общественной и т.д., другими словами, во всех видах деятельности, где объединяются материальные, трудовые и информационные ресурсы для достижения определенных целей. Эти процессы не зависят от типа специализированной области, в которой применяется управление.

Процесс управления, кроме руководства, включает и такие важные функции, как планирование, организация, управление (в узком смысле) и связь.

Планирование. Функция планирования включает выбор целей организации, а также определение политики, программ, образа действий и методов их достижения. Планирование, по существу, обеспечивает основу для принятия интегрированных решений.

Организация. Организационная функция направлена на объединение людей и материальных, финансовых и других ресурсов в систему таким образом, чтобы совместная деятельность производственного персонала обеспечивала решение задач, стоящих перед организацией. Эта функция руководства включает в себя определение тех видов административной деятельности, которые необходимы для достижения целей предприятия, распределение этих видов деятельности по подразделениям, предоставление прав и установление ответственности за их использование. Таким образом, функция организации обеспечивает взаимосвязь, или взаимозависимость, между различными подсистемами и всей системой в целом.

Управление (в узком смысле). Функция управления, по существу, обеспечивает работу различных подсистем в соответствии с общей целью. Управление заключается в контроле деятельности подсистем с последующей коррекцией для обеспечения выполнения плана всей организацией Связь. Функция связи заключается главным образом в передаче информации между центрами различных подсистем и организаций, обеспечивающих принятие решений. Помимо этого функция связи включает взаимный обмен информацией с внешним миром.

Указанные функции нельзя рассматривать как независимые, и они не подчиняются строгой временной последовательности. Например, эффективность связи и управления зависит в большой степени от соответствия организационной структуры процессу планирования.

Особую роль в управлении играет планирование - процесс, с помощью которого система использует свои возможности для изменения внешних и внутренних условий. Это наиболее динамическая функция, которая используется для создания прочного фундамента для остальных видов управленческой деятельности. Цель функции планирования состоит в создании взаимообусловленной системы принятия решений, позволяющей улучшить работу организации.

При системном подходе к планированию предприятие рассматривается как комплекс многочисленных подсистем. По мере усложнения обстановки в производственной, общественной и политической областях все большее значение придается планированию как средству преодоления неопределенности.

В условиях стабильного окружения функция планирования сравнительна проста. Для больших и сложных систем, действующих в условиях динамического окружения и подвергающихся воздействию многих сил, функция планирования становится очень важной, должна рассматриваться с учетом многих факторов и учитывать интересы системы в целом. Последствия любого решения могут серьезно сказаться в самых различных сферах деятельности, поэтому одна из важнейших задач руководства состоит в том, чтобы наметить в процессе планирования оптимальный курс действия. Именно здесь проявляется в наибольшей степени значение системного подхода к планированию.

Руководители на всех уровнях предпринимательской организации осуществляют все основные функции руководства. По мере продвижения по иерархической лестнице организации доля затрат труда на планирование возрастает по сравнению с остальными функциями. Руководство на высшем уровне не только должно уделять большую часть своего времени планированию, но и обязано понимать необходимость перспективного планирования. В соответствии с системным подходом основная задача состоит в том, чтобы определить место и роль организации в будущем в соответствии с изменением внешней среды и верно оценить потенциал организации.

При системном подходе подчеркивается, что эффективное планирование не может быть монополией узкого круга специалистов высшего ранга, ибо планирование требует объединенных усилий всех звеньев организации.

В настоящее время постоянно увеличивается необходимость нововведений, творческого подхода к делу и приспособляемости в современных организациях, повышается уровень профессиональной и общей подготовки сотрудников предприятия. Системный подход позволяет получить в этих условиях модель совместного взаимодействия всех элементов системы.

Планирование позволяет обеспечить организационные предпосылки для принятия эффективных решений на предприятии. Согласно системному подходу к планированию предприятие следует рассматривать как комплекс (интеграцию) принимающих решения подсистем.

Основной задачей планирования на высшем уровне является задача проектирования систем, которые включают:

Выбор целей, задач.

Системы связей.

Методы планирования на системной основе.

Создание информационных потоков планирования.

Существует много определений понятия "планирование". С точки зрения системного подхода планирование в экономике - это основной метод осуществления экономической политики, направленный на достижение максимальной общей эффективности производства как системы в соответствии с ее целями. Сам план представляет собой заранее определенное направление действий.

План включает три основных момента:

Ориентацию на перспективу.

Конкретный порядок действия.

Конкретных разработчиков (исполнителей).

Процессы планирования и принятия решений неотделимы друг от друга. Решение - это выбор одного из альтернативных путей, но само по себе оно не является планом, так как не всегда связано с действием или сроком его исполнения. Решения необходимы на любом уровне процесса планирования, поэтому они неразрывно связаны с планированием.

В соответствии с системным подходом планирование может рассматриваться как средство для изменения систем. Без планирования система оставалась бы неизменной во времени и не могла бы развиваться. Именно планирование отличает социальную организацию от остальных открытых систем, В других видах открытых систем изменения являются следствием воздействия внешних сил, которые вызывают установление нового состояния равновесия. Планирование в социальной системе может быть эффективным только в том случае, если оно осуществлено в рамках установленной системы взаимоотношений личностей и организационных взаимоотношений.

Главным назначением планирования является создание основы для последующих решений на всех уровнях организации. Планирование должно быть связано с получением и преобразованием информации.

В планирование входят следующие, логически увязанные этапы:

Оценка экономической и политической обстановки.

Определение предполагаемой роли и места хозяйственной единицы во внешней среде.

Изучение спроса потребителей.

Анализ конкурентов.

Определение возможных изменений в других заинтересованных группах (смежников, поставщиков, конкурентов и т.д.).

Определение главных целей и задач, разработка общих планов, которые будут направлять деятельность всей организации.

Создание системы связей и формирование потоков информации, с помощью которых члены организации могут принимать участие в процессе планирования.

Преобразование общих планов в цели и задачи отдельных функциональных подсистем на более конкретной основе (исследование, проектирование и разработка, производство, распределение и обслуживание).

Применение системного подхода к планированию обусловлено ростом сложности управления и техническим прогрессом. Следует рассмотреть три большие системы, которые являются главными для любой организации:

система внешней среды определяет политические и экономические условия, в которых протекает деятельность организации;

система внешних отношений отражает отраслевую структуру, взаимоотношения между конкурентами, отношения между производителями и потребителями, характерные для отдельной отрасли, в которой данная организация конкурирует с другими;

система внутренней организации предприятия характеризует организационную структуру, цели и политику, а также функциональные отношения между подразделениями.

Для эффективного планирования необходимо поступление информации от каждой из этих трех систем, и ее обработка в процессе создания конкретных планов действия.

Системный подход имеет непосредственную связь с теорией организации. Организация как процесс не представляет собой какой-то конкретной, определенной сущности.

Организация может иметь ряд свойств как материальных, так и абстрактных. То же можно сказать об организации как объекте. Существует множество разновидностей организаций, начиная с организации, охватывающей деятельность отдельного человека и кончая организацией формализованного типа, а также большое разнообразие социальных организаций. Однако все организации обладают некоторыми сходными элементами:

организации - это социальные системы, т.е. люди, объединенные в группы;

деятельность людей носит совместный характер (люди работают сообща);

действия людей целенаправленны.

Одно из основных определений организации рассматривает ее в качестве процесса созидательной деятельности. Однако организация - это не только процесс, Понятие "организация" может рассматриваться в трех аспектах:

организация - процесс;

организация - учреждение;

организация как уровень исполнения (отделяющий от неорганизованного действия).

Последнее представление отражает качественную сторону, отделяющее понятие организованного комплекса от неорганизованного. Действие организации (организовывания) проявляется в том случае, если выполняется правило: "целое больше простой суммы его частей". Эту мысль высказывал еще Аристотель. В XX в. ее развивал А.А. Богданов: "Таково, например, элементарное сотрудничество. Уже соединение одинаковых рабочих сил на какой-нибудь механической работе может вести к возрастанию практических результатов в большей пропорции, чем количество этих рабочих сил".

Приведенный пример является проявлением закона синергии. Закон синергии заключается в том, что сумма свойств организационного целого превышает "арифметическую" сумму свойств, имеющихся у каждого из вошедших в состав целого элементов в отдельности.

Другая формулировка гласит: "Совокупность элементов, образующих систему, организована, если ее потенциал больше суммы потенциалов входящих в нее элементов по отдельности. Под "потенциалом" понимается наличие возможностей, позволяющих сделать что-либо, выполнить определенную работу. Хотя эта формулировка несколько отличается от первой, смысл ее тот же: свойства целого не сводятся к сумме свойств его частей.

Термин "Synergy" (греч.) означает сотрудничество, содружество. Получаемый суммарный эффект носит название синергетического. Впервые термин "синергетика" использовал физик-теоретик Г. Хаген. Строгое определение синергетики потребовало бы уточнения, что следовало бы считать частью и какие взаимодействия подпадают под категорию сложных. По замыслу профессора Г. Хагена, синергетика призвана играть роль своего рода мета науки, подмечающей и изучающей характер тех или иных закономерностей и зависимостей, которые частные науки считают "своими".

Эффект синергии обусловлен появлением нового качества, делающегося принадлежностью целого. Но не всякое объединение дает синергетический эффект. Дело не в том, что соединяется, а как. Главную роль здесь играют связи, которые устанавливаются между частями. Связь здесь является необходимым организационным моментом. В искусственных системах эффект синергии достигается их постепенным усложнением за счет дополнительных частей, каждая из которых имеет свое предназначение. Благодаря этому увеличиваются функциональные возможности целого.

Закон синергии проявляется в любой среде: в живых организмах и в социальных сообществах. Существует аналогия между социальной организацией и живым биологическим организмом. Существование организации в виде самостоятельной единицы нашего общества во многом схоже с существованием отдельного живого организма.

Совершенно очевидно сходство между определением социальной, т.е. человеческой, организации и открытой системы с нечетко выраженной структурой. Поведение организации, в противоположность поведению личности, характеризуется большей четкостью, предсказуемостью и стабильностью. Только ориентируя личность на достижение общих целей, организация способна их достичь.

Эти взгляды отражают две противоречивые точки зрения относительно природы организации. Для одной из них характерен рациональный, или целевой, подход к анализу природы организации. Эта точка зрения обычно высказывается в традиционной литературе по методам управления, где организацию рассматривают как рациональное средство для достижения определенных целей. Это механистическая точка зрения; каждый функциональный элемент организации интегрирован в ней так, чтобы наиболее эффективно достигались общие цели.

С другой стороны, существует подход к организации как к естественной системе; этот подход заостряет внимание на таких свойствах, процессах и механизмах адаптации организации, которые делают ее динамической, деятельной единицей. Эта точка зрения, в основном, ориентирована на открытую модель, которая подразумевает, что организация встречается с неопределенностями различной степени и должна развивать средства приспособления к изменяющейся среде. Во многих современных работах распространен подход к организации как к естественной системе. Тем не менее, оба подхода нельзя признать полностью правильными, хотя каждый из них содержит полезные элементы. Следует рассматривать организацию как приспособляющуюся общественную систему, стремящуюся действовать разумно в конкретных условиях своего окружения.

Современная теория организации и теория систем тесно взаимосвязаны, причем теория организации является самостоятельным элементом общей теории систем. Как теория систем, теория организации изучает общие свойства организации как единого целого. Современная теория организации в различных аспектах рассматривает как каждую подсистему отдельно, так и их взаимоотношения. При этом главное внимание уделяется иерархической пирамиде работ и задач, подчеркиваются вертикальные связи в этой пирамиде, но не оставляются без внимания и горизонтальные связи. В современной теории организации именно эти горизонтальные связи считаются наиболее важными. Функция горизонтальных связей состоит в упрощении решения проблем, возникающих вследствие разделения труда. Их природа и особенности определяются членами организации, которые имеют различные организационные подцели, но взаимозависимая деятельность которых требует взаимодействия.

Традиционный подход к административной власти уделяет большое внимание некоторым видам отношений внутри организации, не учитывая других, не менее важных. По современным представлениям о сущности административной власти взаимоотношения между руководителями и подчиненными являются результатом интеграции формальной структуры и процессов изменения. Таким образом, современная теория организации рассматривает систему и ее компоненты с различных точек зрения, уделяя особое внимание интеграции подсистем и процессов изменения.

Функция организации является основным средством, с помощью которого отдельные трудовые и материальные ресурсы соединяются вместе, чтобы образовать работоспособную систему.

В настоящее время системный подход трактует организацию как систему взаимозависимых частей и переменных, а предпринимательская организация мыслится в виде социальной системы в еще более широкой, более сложной системе общества. Руководитель должен представлять организацию не как состоящую из изолированных частей, а в виде подсистем; он должен знать взаимосвязи между частями и их возможные взаимодействия. Основная задача руководителя предприятия состоит в том, чтобы объединить эти индивидуальные, часто противоречивые функции в организованную систему, в которой деятельность всех частей направлена на достижение общих организационных целей.

Таким образом, современная теория организации по мере своего развития неизбежно смыкается с концепциями общей теории систем. Исследования, основанные на принципах общей теории систем, дают возможность понять наиболее сложные из созданных человеком систем - большие социальные организации.

Большое значение при реализации основных функций управления играет связь. Связь способствует интеграции всей системы в единое целое и является тем основным элементом, который позволяет организациям функционировать как открытые системы, частично использующие управление с обратной связью. Для осуществления связи используется поток информации, который является жизненно важным элементом в процессе принятия решений руководством.

В человеческом обществе встречаются три типа связи:

внутренние связи одного человека;

связи между отдельными людьми;

массовая связь.

Нет эффективного управления, если нет хорошо налаженной связи. Связь и управление в организациях имеют решающее значение. Связь - это то, что объединяет организацию в единое целое; управление - это то, что регулирует ее поведение.

Системный подход является жизненно важным для создания связи или потока информации. Общая система образуется из подсистем связи; эти процессы связи находят свое выражение в виде потоков информации, необходимых для принятия решений.

Системный подход, таким образом, - это не простейший алгоритм, механическое применение которого якобы гарантирует успех. Он не представляет собой также четко определенного набора методов, и его применение не ограничивается отдельными сферами человеческой деятельности.

Системный подход представляет собой широкую основу, дающую возможность рассматривать организацию как единую систему и позволяющую облегчить процесс достижения целей функционирования этой системы с помощью ясного понимания работы подсистем и интеграции их в единое целое.

Системный анализ - одно из направлений системного подхода. Современное состояние системного анализа характеризуется тем, что он:

применяется для решения таких проблем, которые не могут быть поставлены и решены отдельными формальными методами;

использует не только формальные методы, но и методы качественного анализа, направленные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов различных областей знаний;

объединяя - разные методы с помощью единой методики.

В число основных направлений применения методов системного анализа входят:

совершенствование методов управления;

разработка организационных структур управления;

совершенствование методов оценки социально-экономической эффективности мероприятий;

повышение адекватности формализованного описания социально-экономических систем;

расширение возможности более широкого использования многокритериальных и других человеко-машинных процедур при подготовке и принятии перспективных и оперативных решений.

В будущем системный подход как "образ мышления" будет все более и более распространяться на все процессы управления.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Вятский государственный гуманитарный университет

Факультет управления

Контрольная работа

Дисциплина: Исследование социально-экономических процессов

Выполнил: Пластинин Д.Н.

Группа:УД-32ус

Проверил: Шубина Е.С.

Введение

Заключение

Введение

Специфической чертой социальной роли науки в современных условиях является направленность научного познания в целом на создание эффективных средств управления как природными, так и социальными процессами.

Еще в первой половине 20 века масштабы и характер воздействия человека на природу были таковы, что между возможностями, которые заключали в себе эти условия, и их реальным использованием существовал внушительный интервал. Однако сейчас положение изменилось самым решительным образом. Мощь природы не только перестала казаться бесконечной, но во многих отношениях уже сейчас требует от общества специальных усилий, направленных на ее поддержание, и даже восстановление. Кроме того, сознательно регулируемым предметом деятельности становится сама деятельность человека: иначе говоря, резко усиливается воздействие человека на всю систему социальных, экономических и политических отношений, а вместе с тем возрастает социальное знание поставляющего инструментальные и иные средства для такого воздействия.

Эти причины явились предпосылками возникновения общей теории систем, которая оформилась как самостоятельная дисциплина в 40-50-х годах 20 века и призвана помочь человечеству в преодолении недостатков узкой специализации, усилении междисциплинарных связей, развитии диалектического видения мира, системного мышления.

Системный анализ со временем стал меж- и над дисциплинарным курсом, обобщающий методологию исследования сложных технических, социальных и политических систем. С ростом населения на планете, ускорением научно-технического прогресса, угрозой голода, безработицы и различных экологических катастроф, становится все более важным применение системного анализа.

Кроме знания экономики исследование этой темы требует знаний по социологии, психологии, организации. Системный анализ предоставляет инструментарий, называемый системной парадигмой, без применения которого, исследование этой проблемы усложняется многократно.

1. История возникновения общей теории систем, системного анализа

В литературе, посвященной данному вопросу, просматривается относительно четкое разделение ученых на два лагеря: сторонников абстрактной теории систем и сторонников прагматического использования системной методологии. Западные авторы (Дж. Ван Гиг, Р.Эшби, Р.Акофф, Ф.Эмери, С.Бир) большей частью склоняются к пркладному системному анализу, применению его для анализа и проектирования организаций. Классики советского системного анализа (А.И. Уемов, М.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, Ю.А. Урманцев и др.) большее внимание уделяют теории системного анализа, как каркаса увеличивающегося научного знания, определению философских категорий «система», «элемент», «часть», «целое».Круг значений понятия «система» в греческом языке весьма обширен: сочетание, организм, устройство, организация, союз, строй, руководящий орган.Первый по- настоящему научный труд по этой тематике написал польский философ- гегельянец Б. Трентовский. В 1843г. он опубликовал книгу «Отношение философии к кибернетике как к искусству управления народом». Трентовский ставил целью построение научных основ практической деятельности руководителя. Он подчеркивал, что действительно эффективное управление должно учитывать все важнейшие внешние и внутренние факторы, влияющие на объект управления. Главная сложность управления, по мнению Трентовского, связана со сложностью поведения людей. Используя знания диалектики, Трентовский утверждал, что общество, коллектив, да и сам человек - это система, единство противоречий, разрешение которых и есть развитие.Однако в середине 19 века знания Трентовского оказались невостребованными. Практика управления еще могла обходиться без науки управления. Кибернетика была на время позабыта.

Следующая ступень в изучении системности как самостоятельного предмета связана с именем А.А. Богданова. С 1911 по 1925 гг. вышли три тома книги «Всеобщая организационная наука (тектология)». Богданову принадлежит идея о том, что все существующие объекты и процессы имеют определенную степень, уровень организованности. Все явления рассматриваются как непрерывные процессы организации и дезорганизации. Богданову принадлежит ценнейшее открытие, что уровень организации тем выше, чем сильнее свойства целого отличаются от простой суммы свойств его частей. Особенностью тектологии Богданова является то, что основное внимание уделяется закономерностям развития организации, рассмотрению соотношений устойчивого и изменчивого, значению обратных связей, учету собственных целей организации, роли открытых систем. Он подчеркивал роли моделирования и математики как потенциальных методов решения задач тектологии.По- настоящему явное и массовое усвоение системных понятий, общественное осознание системности мира, общества и человеческой деятельности началось с 1948 г., когда американский математик Н. Винер опубликовал книгу под названием «Кибернетика». Первоначально он определил кибернетику как «науку об управлении и связи в животных и машинах». Такое определение сформировалось у Винера благодаря его особому интересу к аналогиям процессов в живых организмах и машинах, однако оно неоправданно сужает сферу приложения кибернетики. Уже в следующей книге «Кибернетика и общество» Н. Винер анализирует с позиций кибернетики процессы, происходящие в обществе.

С кибернетикой Винера связаны такие продвижения, как типизация моделей систем, выявление особого значения обратных связей в системе, подчеркивание принципа оптимальности в управлении и синтезе систем, осознание информации как всеобщего свойства материи и возможности ее количественного описания, развитие методологии моделирования вообще и, в особенности идеи математического эксперимента с помощью ЭВМ. Параллельно, и как бы независимо, от кибернетики прокладывался еще один подход к науке о системах - общая теория систем. Идея построения теории, приложимой к системам любой природы, была выдвинута австрийским биологом Л.Берталанфи. Один из путей реализации этой идеи Берталанфи видел в том, чтобы отыскивать структурное сходство законов, установленных в различных дисциплинах, и, обобщая их, выводить общесистемные закономерности. Одним из важнейших достижений Берталанфи считается введение им понятия открытой системы. В отличие от винеровского подхода, где изучаются внутрисистемные обратные связи, а функционирование систем рассматриваются просто как отклик на внешнее воздействие, Берталанфи подчеркивает особое значение обмена веществом, энергией и информацией с открытой средой.Отправной точкой общей теории систем как самостоятельной науки можно считать 1954 г., когда было организовано общество содействия развитию общей теории систем. Свой первый ежегодник «Общие системы» общество опубликовало в 1956г. В статье, помещенной в первом томе ежегодника, Берталанфи указал причины появления новой отрасли знания: Существует общая тенденция к достижению единства различных естественных и общественных наук.Эта теория может быть важным средством формирования строгих теорий в науках о живой природе и обществе.Проблема исследования систем управления была актуальной всегда, однако до недавнего времени она в большей степени решалась в рамках математических дисциплин, таких, как теория вероятностей, математическая статистика, логика, теория множеств и другие.Развитием системного анализа занимались ученые самых различных специальностей: Ампер-физик, Трентовский- философ, Федоров- геолог, Богданов- медик, Винер- математик, Берталанфи- биолог. Это еще раз указывает на положение общей теории систем - в центре человеческих знаний. По степени общности Дж. Ван Гиг ставит общую теорию систем на один уровень с математикой и философией.

Несмотря на свое бурное развитие и внедрение во многие научные дисциплины, системный анализ, еще не стал повседневным инструментом многих руководителей, ученых, специалистов, особенно в области отечественного менеджмента. Возможно, это связано с отсутствием социального заказа и соответствующей литературы.

2. Системный анализ в современном менеджменте

На первый взгляд основные идеи системного анализа просты и кажутся очевидными. Например, центральное понятие этой науки - «система» отражает представления о том, что различные элементы, соединяясь, приобретают новое качество, которое отсутствует у каждого из них в отдельности. Скажем, груда деталей, собранная в автомобиль, безусловно приобретает новое качество, которое отсутствует у деталей - автомобиль может ездить. Или, например, в разрозненном виде станки, сырье, люди и так далее, не обладают способностью создавать готовую продукцию, но если объединить их в систему - в фирму, то она приобретает такую способность.Системы окружают нас везде: каждый предмет, явление, процесс - это система. Например, системой является любой живой организм, так как его клетки, ткани, органы взаимосвязаны. Системами, конечно же, являются фирмы, корпорации, банки, отрасли экономики, экономика в целом. Везде и во всем, где можно выявить взаимосвязи - можно говорить о системе.

О том, что объединение элементов создает новое качество человечество знало давно, еще со времен Аристотеля; и на бытовом уровне, интуитивно, каждый человек пользуется этой способностью систем, соединяя окружающие его предметы в различные комбинации, которые, обретая новые черты, несвойственные каждому предмету в отдельности, становятся средствами достижения целей человека.

Откуда же возникает новое качество у системы, если оно отсутствовало у ее элементов? Действительно, у отдельных частей, например, деталей автомобиля, отсутствует способность быть транспортным средством. А вместе, будучи особым образом соединенными, они вдруг обретают это качество. Откуда же оно берется? Оно возникает благодаря связям в системе. Именно связи осуществляют перенос свойств каждого элемента системы ко всем остальным элементам. В этом и заключается «тайна» появления у систем новых качеств, отсутствовавших у элементов. Такие качества можноназывать системными, подчеркивая тем самым, что они присущи только системам, а не их отдельным элементам.

Осознание описанных выше свойств систем заставляет с особым вниманием отнестись к связям между окружающими нас предметами, людьми, процессами, идеями, ко всему, что соединившись может приобрести новое, неожиданное, непредвиденное качество. «Системное» мышление, побуждая нас тщательно исследовать связи в системах, приводит к более глубокому пониманию причин многих явлений, которые в разрозненном, несвязанном виде казались случайными, но будучи объединенными в систему, помогают обнаруживать закономерности. Так, многие экономические проблемы порождаются политическими причинами. Те, в свою очередь, коренятся в особенностях общественной психологии, которые, связаны с определенными историческими традициями.

Системный подход заставляет иными глазами посмотреть и на эффективность функционирования систем: взаимодействие между частями системы оказывается гораздо важнее, нежели результативная работа отдельных ее частей. Например, точная, эффективная работа отдела маркетинга фирмы не даст положительного результата, если не налажено его взаимодействие с производственными подразделениями, финансовым отделом, руководством фирмы.

Ни один из элементов сложной системы не может быть познан без учета его связей с другими элементами. Попытка изучить, например, деятельность предприятия, лишь расчленив его на подразделения, обречена на неудачу. Мы никогда не сумеем понять, почему та или иная компания добивается успеха, если будем изучать каждый ее цех по отдельности, вне связи с остальными. Только общий дух корпорации, моральные и материальные стимулы, действующие на предприятии в целом, слаженность во взаимодействии подразделений, обусловленные общей стратегией, объясняют результат ее работы. Поэтому изучение сложных систем требует не только аналитического, расчленяющего подхода, но и иного - целостного, исследующего систему в единстве всех ее частей. Этот подход берет за основу не привычный нам анализ, а противоположный исследовательский прием - синтез, объединение частей, выявление системного качества, присущего лишь всей системе в целом.

Как осуществлять синтез? Для начала нужно сформулировать причины, объединяющие различные части в целое. Часто для достижения каких-либо целей недостаточно применить отдельные разрозненные средства, имеющиеся в наличии. Тогда эти средства объединяют в систему средств, которая, благодаря своему интегральному, новому качеству, обладает большими возможностями для реализации целей, нежели разрозненные средства. Осуществляется целедостижение за счет выполнения системой определенной функции, роли в другой, более широкой системе, в которую она входит как часть. Так рабочий выполняет определенные функции в бригаде, бригада- в цехе, цех - на предприятии, предприятие- на рынке. Объединение элементов в целое, которое позволяет выполнять определенную роль, функцию системы в более широкой системе и представляет собой осуществление синтеза.

Знание того, какую конкретную продукцию выпускает фирма, помогает нам понять роль данной фирмы на рынке. А это, в свою очередь, позволяет понять особенности работы каждого ее цеха и отдела, а затем - и отдельного работника. Таким образом, процесс познания следует начинать от целого к части, от роли всей системы к функциям элементов. Конечно, для понимания работы каждого элемента целое придется мысленно разъединить на части, однако, эта процедура анализа должна следовать за синтезом.

Чем сложнее системы, которые мы стремимся исследовать или создавать, тем больше возрастает значимость системного подхода. Ведь именно он дает ключ к пониманию назначения любой части, любого компонента сложной системы. Это особенно важно для деятельности современной фирмы, встроенной в динамичные системы, в частности, в системы межнациональных экономических связей, транснациональные компании, информационные системы, обслуживающие мировой рынок, межправительственные проекты, охватывающие значительное число государственных и частных корпораций.

Современный менеджер все больше осознает тот факт, что руководимая им компания не является изолированной, независимой организацией. Она представляет собой лишь часть большой системы, оказывающей на предприятие многоплановое влияние. При этом приходится учитывать воздействие не только экономических факторов. Внешняя среда, окружающая любую фирму, многообразна и представляет собой действительно сложную систему, в которой огромную роль играют и политические факторы, и действующее законодательство, и правительство, и факторы научно-технического прогресса, и поставщики, и конкуренты, и потребители, и социокультурная среда, и экономические факторы. В нынешних условиях с полными основанием можно говорить о том, что современное предприятие стало так называемой открытой системой, которая тысячами нитей связана с внешней средой; она обменивается с ней и информацией, и энергией, и материалами, и товарами, и людьми, и идеями. Еще сравнительно недавно, например, в конце прошлого века, когда основные, первичные потребности людей были большей частью неудовлетворенны, рынок был ненасыщен товарами. Любой произведенный продукт находил своего потребителя. Тогда степень открытости фирмы как системы, т.е. связь с внешним миром, была гораздо меньшей. Теперь же, когда «законодателем» на рынке, образно говоря, стал не продавец, а покупатель, фирма вынуждена стать подлинно открытой системой, стать органической частью общества; в противном случае она не сможет выжить и победить в конкурентной борьбе.

Внешняя среда фирмы диктует свои жесткие условия для построения ее внутренней среды. Это особенно заметно, когда сравниваешь внутреннюю структуру фирм, действующих в разных условиях, на разных рынках. Например, существует различие во внутреннем строении американских и японских компаний. Существенно различаются структуры предприятий, функционирующих в динамичной или относительно спокойной среде.

Для более глубокого понимания взаимосвязи внешней и внутренней среды фирмы целесообразно ввести понятие «полисистемность». Смысл его заключается в том, что любой предмет окружающего нас мира принадлежит одновременно многим системам. Например, работник фирмы принадлежит одному из ее подразделений, фирме в целом, профсоюзной организации, может быть, политической партии, семье, спортивному клубу, городу, стране и т.д. Важно подчеркнуть, что между всеми системами, которым принадлежит общий элемент, существуют противоречия: каждая из этих систем стремится к своей, особой цели, используя любой свой элемент в качестве средства.

Существует и иной, более глубокий уровень полисистемности. Он заключается в принадлежности отдельных элементов системы другим системам. Так, любой станок, работающий на предприятии, и, будучи элементом этого предприятия, в тоже время принадлежит и принадлежал многим другим системам: энергетической, технологической, ремонтной, а также тем системам, которые его сконструировали и построили. Все это придает ему специфические, уникальные черты, накладывает отпечаток на процесс его использования в производстве. Также и принадлежность каждого работника предприятия многим и многим системам, с предприятием непосредственно не связанным, порождает особые черты работника. Таким образом, буквально каждый элемент предприятия обладает двойственностью - он одновременно принадлежит и самому предприятию, и его внешней среде. Поэтому, в любом случае, всегда каждая фирма является открытой системой. Суммируя основные положения системного подхода, можно утверждать - и этот вывод имеет особое значение для понимания и организации деятельности предприятий - что любой реальный предмет представляет собой систему элементов, которая, в свою очередь, является частью более широкой системы. Все системы и элементы связаны многообразными связями. Системы, входящие в качестве частей в более широкую систему, можно назвать подсистемами; а системы их охватывающие, т.е. включающие в себя эти системы в виде своих частей - надсистемами.

3. Социальная специфика современного управления

системный анализ менеджмент

Глобальная информатизация и расширение возможностей физического передвижения человека создают вокруг него и в его сознании «калейдоскоп цивилизаций», он живет одновременно во многих мирах и измерениях, становится непосредственным участником не только локальных, региональных, но и планетарных процессов. Возрастает степень его влияния на судьбы человечества, поскольку научно-технический прогресс дает ему новые мощные средства воздействия.

Интеллектуализация труда современного работника порождает новое самосознание, заставляет его все больше ощущать себя не узкопрофессиональным средством, не только функцией, но личностью. Исчезает автоматизм индивидуальной жизни, навязанный традиционными социальными нормами. Все больше возникает необходимость сопоставления своего существования с конечным смыслом человеческого предназначения. Жизнь незаметно одухотворяется, духовная компонента постепенно усиливается. Это происходит во всех сферах, в частности профессиональной, и в бытовой. Быт как таковой исчезает, перестает быть сферой отдыха и развлечений и становится сферой личностного саморазвития.

Структура управления должна быть адекватна человеку - по сложности, динамичности, полноте охвата всех процессов и проблем. Простыми схемами здесь не обойтись. Поэтому речь необходимо вести сознательно и постоянно перестраиваемой системе управления. Очевидно, что привычный функциональный принцип ее конструирования уже устарел и необходим переход к проблемно-целевому принципу, суть которого заключается в целенаправленном выявлении проблем, слежении за процессом их развития и упреждающем их разрешении. Самое трудное при этом осознание всей драматической сложности, многомерности жизни современного человека. Эта сложность порождает новые проблемы, побуждающие к размышлению и пересмотру привычных механизмов управления. Современный работник, все больше из объекта управления становится его субъектом. Все больше подвергается сомнению эффективность механизма управления посредством менеджеров- человек сам хочет выражать свои интересы. И в этом есть глубокий смысл: многие аспекты проблем современного человека может адекватно выразить только сам их носитель. Однако, с другой стороны, их нарастающая сложность и противоречивость для своего выражения требует специальных глубоких знаний в области философской антропологии, социальной и индивидуальной психологии, социологии, культурологи и многих иных гуманитарных наук. Таким образом, наука из вспомогательного элемента превращается в основное звено механизма организации и управления. Речь идет не о том, чтобы заменить наукой всю систему сегодняшнего менеджмента, а лишь о новых подходах к их интеграции, соответствующих вызову времени, о создании органичного единства управленческих процессов и современной науки.

Исходным пунктом моделирования системы управления современной организацией должен быть, конечно же, сам человек во всей сложности и противоречивости его существования.

Цели систем принципиально отличаются друг от друга, а ресурсы для их удовлетворения ограничены, поэтому они борются за обладание человеком. За исключением случаев явной борьбы, эти процессы остаются за пределами общественного сознания. Не только социальные системы оказывают влияние на мысли, чувства, поведение и самочувствие человека. Его принадлежность к любым другим системам также является важнейшим фактором его существования, источником психологической и социальной напряженности. Разрешить эту проблему можно, например, так:

Выявить максимальное число социальных, экономических, политических, экологических, географических, этнических, физических и прочих систем, в которые включен современный человек.

Сформулировать специфические цели каждой социальной системы.

Определить какие функции выполняет человек в достижении целей этих систем.

Определить сферы борьбы интересов этих систем, недостаточности средств как источник противоречий.

Определить формы и интенсивность влияния на человека со стороны не социальных систем.

Выявить какие потребности и интересы человека удовлетворяются каждой системой.

Рассмотреть все указанные выше аспекты в историческом плане, указать зарождение и изменение выявленных системных влияний на человека.

Исследовать изученные тенденции с точки зрения будущего, используя методы прогнозирования.

Сформулировать стратегию перестройки систем, позволяющую гармонизировать их отношения по поводу использования человека в качестве средства, найти взаимоприемлемый компромисс.

Осуществить эти процедуры для каждой социальной группы.

В ходе социального управления системный анализ цели необходимо осуществлять не только с формальной, но и с содержательной стороны. В конечном итоге цели любой социальной системы представляют собой создания средств для удовлетворения индивидуальных потребностей, входящих в нее людей. А потребности современного человека, образуют сложнейшую динамичную, трудно познаваемую и трудно прогнозируемую систему, упрощение которой с целью анализа и управления нередко ведет к скрытым и явным социальным проблемам. Человек одновременно стремится:к стабильности и к развитию; к осуществлению своей индивидуальности и к принадлежности к коллективам; к познанию, и в го же время отбрасывает «лишнюю» или негативную информацию; к свободе, но боится ее бремени; к осуществлению этических норм, но часто испытывает не добрые побуждения.

Для гармонизации противоречивых целей должна быть создана общая система средств, которая в определенной мере позволяет достигать и те, и другие цели. Состав элементов и структура этой системы будет определяться набором целей, ради которых она и создается, т.к. цели являются системообразующими, интегрирующими факторами. Однако, важно знать, что точных правил, позволяющих построить систему средств исходя из целей не существует. Ученые доказали, что невозможно полностью формализовать наши знания в любом виде человеческой деятельности; в частности нельзя полностью формализовать процесс определения целей, средств, критериев, степени их соответствия друг другу. Поэтому поиск адекватной структуры, например предприятия, осуществляется не только на основе не приложенных законов и правил, но и с помощью неформальных рассуждений, аналогий, интуиции, опыта.

Так, если предприятие действует в относительно стабильной рыночной ситуации и выпускает довольно простую и привычную продукцию, то и цели его просты - поддерживать или наращивать объем данной продукции. Этим целям соответствует всем знакомая цеховая форма организации предприятия с линейной структурой управления.

Заключение

Как и другие научные подходы, системный подход не лишён методологических проблем, не имеющих удовлетворительного решения. В процессе применения системного подхода обнаруживаются проблемы дуализма, или двойственности. В практике системного анализа эти дилеммы получили названия: простота против сложности, оптимизация и субоптимизация, идеализация и реальность, инкрементализм против новаторства, политика и наука, связь с окружающей действительностью и нейтральная позиция.

Кроме того, общественные системы не поддаются строгому определению по своим целям, философии и масштабом. Исчерпывающие и строгое решение социальных проблем ни когда не достигается. Не смотря на видимость точности, нет ни совершенно верных, ни совершенно не верных решений. Как утверждает Ван Гиг «... нельзя считать неправильным всё, что делается на практике в настоящее время в данном направлении, и правильным то, что хорошо выглядит в теории».

Однако системный подход предлагает процедуру планирования, проектирования, оценки и реализации решений задач, имеющих системный характер. Поэтому в современном менеджменте, социологии, бихевиористской психологии пока нет альтернативы использованию системного анализа.

Современный системный анализ- прикладная наука, нацеленная на выяснение причин реальных сложностей, возникших перед «обладателем проблемы» и на выработку вариантов их устранения. Системный анализ будет полезен как узким специалистам, так и учёным общетеоретического направления и послужит их сближению и обогащению.

Список использованной литературы

Валуев С.А. «Системный анализ в экономике и организации производства», 2001.

Игнатьева А.В., Максимцов М.М. «Исследование систем управления», 2002.

Камионский С.А. «Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления», 2003.

Лавриенко В.Н., Путилова J1.M. «Исслелование социально- экономических и политических процессов», 2004.

1. Размещено на www.allbest.ru

Подобные документы

Зарождение теории систем. Становление системного мышления и развитие системной парадигмы в ХХ веке. Теоретические основы системного подхода к управлению организацией и их применение на практике. Этапы развития системных идей в менеджменте.

курсовая работа , добавлен 16.06.2009

Основные понятия и научные школы системного подхода в управлении. Отличия традиционной и системной стратегий в менеджменте. Характеристика ценовой политики сети ресторанов Макдоналдс, цели и миссия бизнеса. Пути развития системной стратегии бренда.

курсовая работа , добавлен 24.11.2014

Возникновение, становление и развитие школы науки менеджмента. Использование в современном менеджменте основных положений школ науки управления. Организационная структура ОАО "РЖД". Применение системного, процессного и ситуационного подходов управления.

курсовая работа , добавлен 13.02.2016

Основные принципы и методы теории систем и системного анализа, их использование в процессе принятия управленческих решений и проектировании реальных социально-экономических систем. Планирование и свобода, согласование понятий с точки зрения теории систем.

учебное пособие , добавлен 20.01.2010

Основные положения теории систем. Методология системных исследований в экономике. Процедуры системного анализа, их характеристика. Модели поведения человека и общества. Постулаты системного подхода к управлению. Ключевые идеи для поиска решения проблем.

контрольная работа , добавлен 29.05.2013

Отличие между системным и ситуационным подходом в управлении. Роль ситуационного подхода в развитии теории управления. Возможности системного подхода. Проблема наилучшего соотношения между степенями адекватности и оптимальности управленческого решения.

контрольная работа , добавлен 03.12.2009

Сущность системного подхода как основы комплексного анализа. Основные принципы системного подхода. Системный подход в менеджменте организации. Значение системного подхода в управленческой организации. Системный подход к управлению операциями.

курсовая работа , добавлен 06.11.2008

Систематизация идей по проблемам управления в теории Питера Фердинанда Друкера, их применение в современном менеджменте. Концепция предпринимательского общества. Управление по целям (management by objectives). Роль знаний в создании ценности компании.

курсовая работа , добавлен 08.01.2016

Характеристика предпосылок становления школы науки управления. Ознакомление с содержанием процессного, системного и ситуационного методологического подхода к руководству организацией; особенности применения данных подходов в современном менеджменте.

реферат , добавлен 19.02.2012

Теоретические основы системного, ситуационного и маркетингового подходов в менеджменте, их эволюция, цели, задачи и методология. Общая характеристика деятельности АО "Павлодарэнергосервис", анализ его учетной политики в области учета основных средств.

Системный подход и системный анализ в управлении

В начале 20-х годов 20 века молодой биолог Людвиг фон Берталанфи начал изучать организмы как определённые системы, обобщив свой взгляд в книге "Современная теория развития" (1929). В этой книге он разработал системный подход к изучению биологических организмов. В книге "Роботы, люди и сознание" (1967) он перенёс общую теорию систем на анализ процессов и явлений общественной жизни. 1969 – "Общая теория систем". Берталанфи превращает свою теорию систем в общедисциплинарную науку.

Впоследствии, благодаря трудам таких ученых, как Н.Винер, У.Эшби, У.Мак-Куллох, Г.Бейтсон, Ст.Бир, Г.Хакен, Р.Акофф, Дж.Форрестер, М.Месарович, С.Никаноров, И.Пригожин, В.Турчин возник целый ряд смежных с общей теорией систем направлений - кибернетика, синергетика, теория самоорганизации, теория хаоса, системотехника и др.

Системный подход в управлении основывается на том, что всякая организация представляет собой систему, состоящую из частей, каждая из которых обладает своими собственными целями. Руководитель должен исходить из того, что для достижения общих целей организации необходимо рассматривать ее как единую систему. При этом стремиться выявить и оценить взаимодействие всех ее частей и объединить их на такой основе, которая позволит организации в целом эффективно достичь её целей. (Достижение целей всех подсистем организации явление желательное, но почти всегда не реальное).

Определим черты системного подхода:

Системный подход - форма методологического знания, связанная с исследованием и созданием объектов как систем, и относится только к системам.

Иерархичность познания, требующая многоуровневого изучения предмета: изучение самого предмета - <собственный> уровень; изучение этого же предмета как элемента более широкой системы - <вышестоящий> уровень; изучение этого предмета в соотношении с составляющими данный предмет элементами - <нижестоящий> уровень.

Системный подход требует рассматривать проблему не изолированно, а в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями.

С учётом сказанного определим понятие системного подхода:

Системный подход - это подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования, а цели каждого из элементов, исходя из общего предназначения объекта.

Можно также сказать, что системный подход - это такое направление методологии научного познания и практической деятельности, в основе которого лежит исследование любого объекта как сложной целостной социально-экономической системы.

Рассмотрим основные принципы системного подхода:

1. Целостность , позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.

2. Иерархичность строения , т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня - элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой.

3. Структуризация , позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.

4. Множественность , позволяющая использовать множество кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.

Значение системного подхода заключается в том, что менеджеры могут проще согласовывать свою конкретную работу с работой организации в целом, если они понимают систему и свою роль в ней. Это особенно важно для генерального директора, потому что системный подход стимулирует его поддерживать необходимое равновесие между потребностями отдельных подразделений и целями всей организации. Он заставляет его думать о потоках информации, проходящих через всю систему, а также акцентирует внимание на важности коммуникаций. Системный подход помогает установить причины принятия неэффективных решений, он же предоставляет средства и технические приемы для улучшения планирования и контроля.

Несомненно, современный руководитель должен обладать системным мышлением. Системное мышление не только способствовало развитию новых представлений об организации (в частности, особое внимание уделялось интегрированному характеру предприятия, а также первостепенному значению и важности систем информации), но и обеспечило разработку полезных математических средств и приемов, значительно облегчающих принятие управленческих решений, использование более совершенных систем планирования и контроля. Таким образом, системный подход позволяет нам комплексно оценить любую производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкретных характеристик. Это поможет анализировать любую ситуацию в пределах отдельно взятой системы, выявить характер проблем входа, процесса и выхода. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления.

Несмотря на все положительные результаты, системное мышление все еще не выполнило свое самое важное предназначение. Утверждение, что оно позволит применять современный научный метод к управлению, все еще не реализовано. Это происходит отчасти оттого, что крупномасштабные системы очень сложны. Нелегко уяснить те многие способы, при помощи которых внешняя среда влияет на внутреннюю организацию. Взаимодействие множества подсистем внутри организации не совсем осознается. Границы систем устанавливать очень трудно, слишком широкое определение приведет к накоплению дорогостоящих и непригодных данных, а слишком узкое - к частичному решению проблем. Нелегко будет сформулировать вопросы, которые встанут перед предприятием, определить с точностью информацию, необходимую в будущем. Даже если самое лучшее и самое логичное решение будет найдено, оно, возможно, будет невыполнимо. Тем не менее, системный подход дает возможность глубже понять, как работает организация.

Системный анализ возник в США и прежде всего в недрах ВПК. Кроме того, в США системный анализ изучался во многих государственных организациях. Он считался наиболее ценным побочным достижением в области обороны и изучения космического пространства. В обеих палатах конгресса США в 60-е гг. прошлого века были внесены законопроекты «о мобилизации и использовании научно-технических сил страны для применения системного анализа и системотехники в целях наиболее полного использования людских ресурсов для решения национальных проблем».

Системный анализа использовался также руководителями и инженерами в крупных предприятиях промышленности. Цель применения методов системного анализа в промышленности и в коммерческой области - изыскание путей получения высокой прибыли.

Прежде всего кратко сопоставим понятия «системный анализ» и «системный подход». Они являются достаточно близкими понятиями, хотя между ними существуют определенные различия. В основе как системного анализа, реализующего на практике идеи системного подхода, так и системного подхода лежит диалектическая логика. Системный подход не дает готового набора рецептов решения проблем, скорее он кристаллизует умение правильно применять специальные методы анализа.

Существуют различные точки зрения на содержание понятия «системный анализ» и область его применения. Изучение различных определений системного анализа позволяет выделить четыре его трактовки.

Первая трактовка рассматривает системный анализ как один из конкретных методов выбора лучшего решения возникшей проблемы, отождествляя его, например, с анализом по критерию стоимость - эффективность.

Такая трактовка системного анализа характеризует попытки обобщить наиболее разумные приемы любого анализа (например, военного или экономического), определить общие закономерности его проведения.

В первой трактовке системный анализ - это, скорее, «анализ систем», так как акцент делается на объекте изучения (системе), а не на системности рассмотрения (учете всех важнейших факторов и взаимосвязей, влияющих на решение проблемы, использование определенной логики поиска лучшего решения и т.д.)

Согласно второй трактовке системный анализ - это конкретный метод познания (противоположность синтезу).

Третья трактовка рассматривает системный анализ как любой анализ любых систем (иногда добавляется, что анализ на основе системной методологии) без каких-либо дополнительных ограничений на область его применения и используемые методы.

Согласно четвертой трактовке системный анализ - это вполне конкретное теоретико-прикладное направление исследований, основанное на системной методологии и характеризующееся определенными принципами, методами и областью применения. Он включает в свой состав, как методы анализа, так и методы синтеза, кратко охарактеризованные нами ранее.

Представляется правильной четвертая трактовка, наиболее адекватно отражающая направленность системного анализа и совокупность используемых им методов.

Итак, системный анализ - это совокупность определенных научных методов и практических приемов решения разнообразных проблем, возникающих во всех сферах целенаправленной деятельности общества, на основе системного подхода и представления объекта исследования в виде системы. Характерным для системного анализа является то, что поиск лучшего решения проблемы начинается с определения и упорядочения целей деятельности системы, при функционировании которой возникла данная проблема. При этом устанавливается соответствие между этими целями, возможными путями решения возникшей проблемы и потребными для этого ресурсами.

Системный анализ характеризуется главным образом упорядоченным, логически обоснованным подходом к исследованию проблем и использованию существующих методов их решения, которые могут быть разработаны в рамках других наук.

Целью системного анализа является полная и всесторонняя проверка различных вариантов действий с точки зрения количественного и качественного сопоставления затраченных ресурсов с получаемым эффектом.

Системный анализ, по существу, является средством установления рамок для систематизированного и более эффективного использования знаний, суждений и интуиции специалистов; он обязывает к определенной дисциплине мышления.

Иными словами, системный анализ - это систематизированные методы оказания лицу, принимающему решение, помощи при выборе курса действий путем изучения всей проблемы в целом, определения конечных целей и различных путей их достижения с учетом возможных последствий. Для получения квалифицированного суждения по проблемам используются соответствующие методы, по возможности аналитические.

Системный анализ предназначен для решения в первую очередь слабоструктуризованных проблем, т.е. проблем, состав элементов и взаимосвязей которых установлен только частично, задач, возникающих, как правило, в ситуациях, характеризуемых наличием фактора неопределенности и содержащих неформализуемые элементы, непереводимые на язык математики.

Одна из задач системного анализа заключается в раскрытии содержания проблем, стоящих перед руководителями, принимающими решения, настолько, чтобы им стали очевидны все основные последствия решений и их можно было бы учитывать в своих действиях. Системный анализ помогает ответственному за принятие решения лицу более строго подойти к оценке возможных вариантов действий и выбрать наилучший из них с учетом дополнительных, неформализуемых факторов и моментов, которые могут быть неизвестны специалистам, готовящим решение.

Объект системного анализа в теоретическом аспекте - это процесс подготовки и принятия решений; в прикладном аспекте - различные конкретные проблемы, возникающие при создании и функционировании систем.

В теоретическом аспекте - это, во-первых, общие закономерности проведения исследований, направленные на поиск наилучших решений различных проблем на основе системного подхода (содержание отдельных этапов системного анализа, взаимосвязи, существующие между ними, и др.).

Во-вторых, конкретные научные методы исследования - определение целей и их ранжирование, разложение проблем (систем) на их составные элементы, определение взаимосвязей, существующих как между элементами системы, так и между системой и внешней средой и др.

В-третьих, принципы интегрирования различных методов и приемов исследования (математических и эвристических), разработанных как в рамках системного анализа, так и в рамках других научных направлений и дисциплин в стройную, взаимообусловленную совокупность методов системного анализа.

В прикладном плане системный анализ вырабатывает рекомендации по созданию принципиально новых или усовершенствованных систем.

Рекомендации по улучшению функционирования существующих систем касаются самых различных проблем, в частности ликвидации нежелательных ситуаций (например, ухудшение финансово-экономического положения предприятия), вызванных изменением как внешних по отношению к изучаемой системе факторов, так и внутренних.

Следует отметить, что объект системного анализа является в то же время объектом целого ряда других научных дисциплин, как общетеоретических, так и прикладных. Например, проблемами составления сбалансированного плана занимается планирование. Однако разработке такого плана в существенной мере будет способствовать использование принципов и методов, которые для решения любых проблем разрабатываются в рамках системного анализа.

В отличие от многих наук, главной целью которых является открытие и формулирование объективных законов и закономерностей, присущих предмету изучения, системный анализ в основном направлен на выработку конкретных рекомендаций, в том числе и на основе использования достижений теоретических наук в прикладных целях.

В системном анализе исследования строятся на использовании категории системы, под которой понимается единство взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, расположенных в определенной закономерности в пространстве и во времени, совместно действующих для достижения общей цели. Система должна удовлетворять двум требованиям:

1. Поведение каждого элемента системы влияет на поведение системы в целом; существенные свойства системы теряются, когда она расчленяется.

2. Поведение элементов системы и их воздействие на целое взаимозависимы; существенные свойства элементов системы при их отделении от системы также теряются.

Таким образом, свойства, поведение или состояние, которыми обладает система, отличаются от свойств, поведения или состояния образующих ее элементов (подсистем). Система - это целое, которое нельзя понять путем анализа. Система - это множество элементов, которое нельзя разделить на независимые части.

Совокупность свойств элементов системы не представляет собой общего свойства системы, а дает некоторое новое свойство. Для любой системы характерно наличие собственной, специфической закономерности действия, невыводимой непосредственно из одних лишь способов действия образующих ее элементов. Всякая система является развивающейся системой, она имеет свое начало в прошлом и продолжение в будущем.

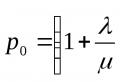

Понятие системы - это способ найти простое в сложном в целях упрощения анализа. Элементарная система, изображенная в общем виде, представлена на рис. 1.

Рис. 2.1. Система в общем виде

Основными частями ее являются вход, процесс, или операция, и выход.

У любой системы вход состоит из элементов, классифицируемых по их роли в процессах, протекающих в системе. Первый элемент входа тот, над которым осуществляется некоторый процесс, или операция. Этот вход есть или будет «нагрузкой» системы (сырье, материалы, энергия, информация и др.). Вторым элементом входа системы является внешняя (окружающая) среда, под которой понимается совокупность факторов и явлений, воздействующих на процессы системы и не поддающихся прямому управлению со стороны ее руководителей.

Не контролируемые системами внешние факторы обычно можно разбить на две категории: случайные, характеризуемые законами распределения, неизвестными законами или действующие без всяких законов (например, природные условия); факторы, находящиеся в распоряжении системы, являющейся внешней и активно, разумно действующей по отношению к рассматриваемой системе (например, нормативно-правовые документы, целевые установки).

Цели внешней системы могут быть известны, известны не точно, вовсе не известны.

Третий элемент входа обеспечивает размещение и перемещение компонентов системы, например различные инструкции, положения, приказы, то есть задает законы ее организации и функционирования, цели, ограничительные условия и др. Входы классифицируются также по содержанию: материальные, энергетические, информационные или любая их комбинация.

Вторая часть системы - это операции, процессы или каналы, через которые проходят элементы входа. Система должна быть устроена таким образом, чтобы необходимые процессы (производственные, подготовки кадров, материально-технического снабжения и др.) воздействовали по определенному закону на каждый вход, в соответствующее время для достижения желаемого выхода.

Третья часть системы - выход, являющийся продуктом или результатом ее деятельности. Система на своем выходе должна удовлетворять ряду критериев, важнейшие из которых - стабильность и надежность. По выходу судят о степени достижения целей, поставленных перед системой.

Различают физические и абстрактные системы. Физические системы состоят из людей, изделий, оборудования, машин и прочих реальных или искусственных объектов. Им противопоставлены абстрактные системы. В последних свойства объектов, существование которых может быть неизвестным, за исключением их существования в уме исследователя, представляют символы. Идеи, планы, гипотезы и понятия, находящиеся в поле зрения исследователя, могут быть описаны как абстрактные системы.

В зависимости от своего происхождения выделяют естественные системы (например, климат, почва) и сделанные человеком.

По степени связи с внешней средой системы классифицируют на открытые и закрытые.

Открытые системы - это системы, которые обмениваются материально-информационными ресурсами или энергией с окружающей средой регулярным и понятным образом.

Противоположностью открытым системам являются закрытые.

Закрытые системы действуют с относительно небольшим обменом энергией или материалами с окружающей средой, например химическая реакция, протекающая в герметически закрытом сосуде. В деловом мире закрытые системы практически отсутствуют и считается, что окружающая среда является главным фактором успехов и неудач деятельности различных организаций. Однако представителей различных школ управления первых 60 лет прошлого века, как правило, не волновали проблемы внешней среды, конкуренции и всего остального, что носит внешний для организации характер. Подход с точки зрения закрытой системы предполагал то, что следует делать, чтобы оптимизировать использование ресурсов, принимая во внимание только происходящее внутри организации.

Реалии окружающего мира заставили исследователей и практиков прийти к выводу, что любая попытка понять социально-экономическую систему, рассматривая ее закрытой, обречена на провал. Более того, реальность отнюдь не является ареной, на которой господствует порядок, стабильность и равновесие: главенствующую роль в окружающем нас мире играет неустойчивость и неравновесность. С этой точки зрения системы можно классифицировать на равновесные, слабо равновесные и сильно неравновесные. Для социально-экономических систем состояние равновесия может наблюдаться на относительно коротком промежутке времени. Для слабо равновесных систем небольшие изменения внешней среды дают возможность системе в новых условиях достичь состояния нового равновесия. Сильно неравновесные системы, которые весьма чувствительны к внешним воздействиям, под влиянием внешних сигналов, даже небольших по величине, могут перестраиваться непредсказуемым образом.

По типу составных частей, входящих в систему, последние можно классифицировать на машинные (автомобиль, станок), по типу «человек - машина» (самолет - пилот) и по типу «человек-человек» (коллектив организации).

По целевым признакам различают: одноцелевые системы, то есть предназначенные для решения одной единственной целевой задачи и многоцелевые. Кроме того, можно выделить функциональные системы, обеспечивающие решение или рассмотрение отдельной стороны или аспекта задачи (планирование, снабжение и т. п.).

Хотя основные положения системного анализа являются общими для всех классов систем, специфика их отдельных классов требует особого подхода при их анализе. Ярко выраженная специфика социально-экономических систем по отношению к биологическим и тем более техническим обусловлена в первую очередь тем, что неотъемлемой частью первых является человек. Поэтому применительно к этому классу систем анализ должен осуществляться с учетом потребностей, интересов и поведения человека.

При системном подходе отдельные организации рассматриваются как системы, состоящие из функционально и структурно обособленных подсистем, образующих ряд устойчивых иерархических уровней управления для достижения конечной цели.

Следствием иерархической организации является наличие вертикальных и горизонтальных связей. Вертикальные связи опосредствуют взаимодействие подсистем различных уровней организации, горизонтальные - одного уровня. Принцип иерархической организации связан с понятием относительной обособленности подсистем разных уровней. Относительная обособленность означает, что такие подсистемы обладают некоторой независимостью (автономностью) по отношению к выше и нижестоящим подсистемам иерархического ряда, а их взаимодействие осуществляется по входам и выходам. Вышестоящие системы воздействуют путем подачи сигнала на вход нижестоящих и наблюдают за их состоянием по выходу, в свою очередь, нижестоящие подсистемы воздействуют на вышестоящие, реагируя на их сигналы.

Один и тот же объект может иметь множество разных систем. Если рассматривать производственное предприятие как совокупность машин, технологических процессов, материалов и изделий, которые обрабатываются на машинах, то предприятие представляется как технологическая система. Можно рассмотреть предприятие и с другой стороны: какие люди на нем работают, каково их отношение к производству, друг к другу и т. д. Тогда это же предприятие представляется в качестве социальной системы. Или же можно изучать предприятие с иной точки зрения: выяснить отношение руководителей и сотрудников предприятия к средствам производства, их участие в процессе труда и распределении его результатов, место данного предприятия в системе народного хозяйства и т. д. Здесь предприятие рассматривается как экономическая система.

Научно-техническая революция вызвала возникновение нового объекта исследований в области управления, получившего название «большие системы».

Важнейшими характерными чертами больших систем являются:

1. целенаправленность и управляемость системы, наличие у всей системы общей цели и назначения, задаваемых и корректируемых в системах более высоких уровней;

2. сложная иерархическая структура организации системы, предусматривающая сочетание централизованного управления с автономностью частей;

3. большой размер системы, то есть большое число частей и элементов, входов и выходов, разнообразие выполняемых функций и т. д.;

4. целостность и сложность поведения. Сложные, переплетающиеся взаимоотношения между переменными, включая петли обратной связи, приводят к тому, что изменение одной влечет изменение многих других переменных.

К большим системам относятся крупные производственно-экономические системы (например, холдинги), города, строительные и научно-исследовательские комплексы.

Подавляющее число экономических и управленческих задач имеет такой характер, когда уже заведомо можно сказать, что мы имеем дело с большими системами. Системный анализ предусматривает специальные приемы, с помощью которых большую систему, трудную для рассмотрения исследователем, можно было бы разделить на ряд малых взаимодействующих систем или подсистем. Таким образом, большой системой целесообразно назвать такую, которую невозможно исследовать иначе, как по подсистемам.

... систем . Особенности партийных систем ... Валентей С.Д., Соловей В.Д. Эволюция российского... Глобализация и устойчивое развитие. Учебное пособие . М., 2003. 7. ... Учебно -методический комплекс Для специальностей : 080507 менеджмент организации 080505 управление ...

9.2. Управленческая деятельность в свете системных идей

Под управлением обычно понимается воздействие на систему в целях обеспечения ее функционирования, ориентированное на сохранение ее основного качества в условиях изменения среды, либо на выполнение некоторой программы, обеспечивающей устойчивость, гомеостат, достижение определенной цели. Управленческая деятельность очень тесно связана с системным подходом. Именно необходимость решения управленческих задач заставляет широко использовать системные идеи, переводить их на уровень технологических схем управления. Потребности управления выступают важнейшей двигательной силой развития системного подхода.